É sempre bacana entrevistar a Laerte Coutinho. Em alguns momentos, ela pergunta: “O que você acha disso?” ou “Por que você está perguntando isso?”. Não que esteja questionando o trabalho do entrevistador, claro. Mas há uma curiosidade ali: um interesse genuíno, uma vontade de ouvir a opinião dos outros.

Em 2021, Laerte sobreviveu a um caso grave de Covid no início do ano. Depois, lançou um de seus melhores livros, “Manual do Minotauro”. Recentemente, recebeu o Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano.

Laerte tem uma longa trajetória como artista. Nos anos 70, já vencia concursos de charge, como na primeira edição do Salão de Humor de Piracicaba, o mais tradicional do país. Ficou famosa como quadrinista nos anos 80 e 90, por meio de tiras e revistas que usavam personagens fixos como os Piratas do Tietê, os Palhaços Mudos e o Overman.

Já no século 21, Laerte deixou os personagens fixos – e consagrados – de lado e passou a experimentar mais, tanto no conteúdo das tiras como na forma que aproveita os recursos dos quadrinhos. Esta fase, compilada no “Manual do Minotauro”, é um dos temas que abordamos nesta conversa, assim como o projeto da maior história que ela já criou (e que ainda está sendo feita) e a resposta para a pergunta que, segundo ela, fascina os artistas: “Em matéria de quadrinhos, tudo já foi feito?”.

Primeiramente, parabéns pelo prêmio Juca Pato. Nós, fã de quadrinhos, ficamos muito felizes.

Obrigada! É uma premiação muito importante. E é um prêmio cuja origem é a caricatura – o Juca Pato é um personagem de charges do Belmonte.

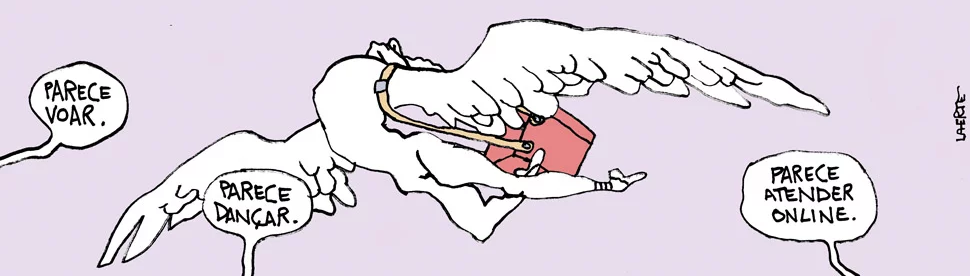

Seu trabalho tem contestação política, especialmente nas charges, mas também tem muita inovação na técnica. Acabei de ler “Manual do Minotauro”, onde isso é nítido. Há séries de tiras, reunidas neste livro, em que você usa de forma muito original as molduras, os balões de fala e pensamento, o cenário. Até mais ou menos 20 anos atrás, você tinha uma certa zona de conforto: suas tiras tinham personagens fixos e seguiam uma mesma estrutura. Você começou a mudar, criando histórias mais desafiadoras para o leitor: não são tão “mastigadas”, não é tão óbvio. Essa mudança foi intencional? Veio surgindo aos poucos?

Foi aos poucos. A minha zona de conforto começou a me parecer desconfortável, uma gaiola. Limitante. Trabalhar com personagens nunca foi uma grande aspiração minha. Eu os criava porque era meio o que se esperava em HQs. Quando você conta por aí que faz quadrinhos, uma das perguntas que se faz é “Ah, que legal, qual o seu personagem?”.

Eu gosto criar HQs, mas essa estrutura estava me parecendo muito limitantes. Quando você trabalha com personagem fixo, você já tem metade do problema resolvido. Você vai criar situações, propor variações e é a personagem quem vai dar o show ali.

E não é que eu quisesse inovar. É que estava me deixando insatisfeita. É como se uma tira já estivesse resolvida dentro dela mesma. Eu gosto de criar, inventar roteiros, propor situações dramáticas ou cômicas que me interessam.

Os personagens, para mim, aparecem em uma história e meio que se limitam àquilo e pronto, acabou. Os Piratas do Tietê, por exemplo, eram para ser só uma história. Os Palhaços Mudos, também. E, no entanto, a natureza da linguagem do quadrinho acabou me empurrando para essa coisa de “faz mais uma...”.

Quando você começou essa transição de personagens fixos e histórias sempre de humor para algo mais livre, provocou um certo estranhamento nos leitores. Lembro de uma tira sua em que um homem vai a uma banca de jornal, compra uma rosa-dos-ventos e a lê. No dia seguinte, ele volta à banca e compra, de novo, uma rosa-dos-ventos. Naquele dia, no trabalho, duas pessoas me procuraram para comentar a tira e me pediram que a “explicasse”. Provocou reflexão. Você sente que a recepção dos leitores mudou?

Mudou. Muita gente fica revoltada, até, porque acha que eu estou mangando delas. Mas eu, como leitora das coisas que faço, procuro chegar nesse ponto também, em que o inexplicável se toca com o interessante e com possibilidades.

Tem uma tira de que me lembro em que um pai leva uma criança a um depósito de lixo e eles encontram um ursinho todo jogado. E o pai diz: “Eu não falei para você que ele estava em um lugar melhor?”. É um tipo de humor que me interessa porque é estupefaciente. Ele choca, surpreende e, ao mesmo tempo, vai em uma direção narrativa que me interessa.

Quando comecei a ler seu trabalho, suas tiras eram majoritariamente de humor. Lendo o “Manual do Minotauro”, é possível ver que há humor, mas também drama e reflexão.

O humor não é necessariamente algo que provoca gargalhadas. Isso é o cômico. Antigamente, a comicidade era tudo o que eu queria. Tem de ter uma piada... Nesse novo modo de trabalhar, não é mais assim. Mas não estou abrindo mão do humor, pelo contrário. Estou usando o humor de um modo muito mais interessante para mim.

Que quadrinhos você lê atualmente? Algum artista específico?

Acabei de ler “Alcazar”, de Simon Lamouret. Achei absolutamente maravilhosa. Ele fez uma história sobre pessoas levantando um prédio. É de uma beleza, de uma riqueza de detalhes... Ao mesmo tempo, um desenho tão simples, apesar de ser bem minucioso.

Eu gosto muito da Alison Bechdel, também. E da Rutu Modan, uma autora israelense.

E fora das HQs? Há algo que você consuma que você sente que te influencia nos seus quadrinhos?

Se influencia ou não, é difícil para mim dizer, porque esse fluxo daquilo que você curte até aquilo que você faz, para mim é obscuro. Não sei identificar. Mas estou lendo Thomas Mann, por exemplo. Todo mundo leu “A Montanha Mágica” nos anos 70, mas eu não. E estou achando bárbaro. Como isso vai chegar aos meus quadrinhos, não sei.

Mas espero que chegue, porque estou com um problema enorme nas mãos. É uma história, ainda sem nome, longa... São mais de 300 páginas já rabiscadas [Laerte mostra três volumes de páginas em que é possível ver que os layouts já estão desenhados]. Eu nunca fiz uma história deste tamanho, e provavelmente não vou fazer (risos)!

Mas você está fazendo, está construindo a maior história que já criou!

Sim, mas ela encalhou! Porque me levou para um beco sem saída, por vários motivos. Um deles é a velha questão de personagens. Eles estão, para mim, com uma consistência rala demais. São coisas que eu já discuti com o [editor] André Conti, isso vai sair pela [editora] Todavia. Ele concorda e discorda de vários pontos desses. Eu ainda estou envolvida com essa história e quero dar uma saída. E não porque eu queira me livrar desse projeto, mas porque me interessa fazer essa narrativa.

Era para ser uma narrativa extensa, abrangente e autorreferenciada de uma pessoa vivendo dos anos 70 até mais ou menos agora, girando em torno dos eixos de sexo e política. Isso era o que me interessava: contar o que foi sexo e política para as pessoas e para o país nesse tempo. Fiz anotações e cheguei a uma proposição que não era mais abordar quatro décadas, mas quatro anos, mais ou menos, de 1966 a 71. Mas também começou a ficar problemática. Não sou uma autora que faz esse tipo de coisa realista e não consegui achar uma chave eficiente e convincente para mim de como fazer esse projeto funcionar.

Há quanto tempo você está neste projeto?

Um pouco menos de dez anos. É um projeto que me interessa, mas que tem mudado de estrutura muitas vezes. A ponto de eu não saber mais o que o define. Eu quero contar uma história autobiográfica? Não, a personagem nem é desenhista. Eu quero contar uma história sobre sexo ou sobre política? Cada vez que vejo um trabalho como o de Thomas Mann, por exemplo, que é capaz de ocupar 20 páginas de “Montanha Mágica” em uma discussão minuciosa e feroz de duas personagens que se contrapõem radicalmente... Eu fico pensando, eu não tenho condição de elaborar uma discussão dessas, eu nem lembro direito o que a gente discutia naquela época, em 1967 e 68... Sei lá o que eu estava fazendo! (risos)

Os impasses são muito variados em relação a essa história. O que eu não quero é que este projeto vire uma carga, algo desagradável.

Você sente que se cobra demais enquanto artista, Laerte?

Não. Eu não quero perfeição, mas quero que, de alguma forma, o que estou fazendo me satisfaça. E muito frequentemente não me satisfaz e me deixa frustrada. Porque eu queria fazer uma coisa, e acaba saindo outra...

Entre a ideia que você tem e o trabalho que publica, há um caminho que muitas vezes se autodireciona. Você partiu de uma ideia, mas o desenho está te levando para outro lado. E tudo bem, porque é a natureza desse trabalho que a gente faz. Controle absoluto não existe.

E com as suas charges, você se sente satisfeita? Tenho a impressão que a “Folha” fica. É raro eles colocarem uma charge na primeira página do jornal, e volta e meia você está lá.

(risos) Às vezes eu fico achando que não era tudo isso! Tem alguns desenhos que sinto que ficaram tão bons que penso que alguém já fez. Como a charge que criei em cima de uma foto do Bolsonaro levando nos ombros uma criança vestida de milico. Então, troquei a figura do Bolsonaro por uma figura da Morte. Não a Morte do Neil Gaiman, mas a figura clássica da Morte. Eu achei a ideia tão boa que sai procurando para ver se alguém já havia feito. Não achei, mas provavelmente fizeram.

Sobre charges e política: você já foi ameaçada por alguém?

Houve uma charge que provocou respostas iradas de leitores. Era uma época de atos contra a Dilma. E esses atos estavam cada vez mais mostrando a direita se armando. A pessoa ia para a avenida Paulista para tirar foto com PM. Virou um signo. Nessa mesma época houve uma chacina em Osasco. O que eu fiz foi uma charge de uns policiais que acabaram de cometer uma chacina e saíram para a rua, encontrando manifestantes que tiram selfies com eles. Eu fiz isso, e levou a reações a mais ou menos iradas. Foi considerado um trabalho provocativo.

Mas em geral não me ameaçam. Por isso fico achando que não sou tão ofensiva assim, devo ser meio inofensiva como chargista. (risos)

André Dahmer fez, recentemente, uma série de tiras que adorei em que os personagens afirmavam: “Em matéria de quadrinhos, tudo já foi feito”. Aproveito e te pergunto: Laerte, em matéria de quadrinhos, tudo já foi feito?

(risos) Acho linda essa série dele! A colocação dessa pergunta é uma coisa que nunca tinha sido feita. É linda essa pergunta. A gente entra em uma espécie de pânico mental pensando “não é possível que tudo tenha sido feito!”.

Mas então, o que ainda não feito? E aí é o Ardil 22. Se você conseguir pensar em algo que não foi feito, então foi feito, porque você acabou de pensar! Eu adoro o Dahmer e essa sequência dele, especialmente, é linda.

Essa é uma questão que as Artes se propõem, que a Música se propõe. Eu fiz Música na USP, não me formei, mas fiz, e uma das questões era essa. O que é a Música hoje? O que é o fazer artístico hoje? É a repetição de descobertas e propostas que já se fez? Ou isso não tem a menor importância? Você pode usar escala tonal e modulações como sempre se fez desde o Renascimento desde que, de alguma forma, você esteja falando para a Humanidade contemporânea. Saber o que isso significa pode ser uma grande encrenca, porque muitas vezes o artista fica tentando fazer algo que nunca foi feito. E o que nunca foi feito?

Pedro Cirne é formado em jornalismo, desenhos e histórias em quadrinhos. É autor do romance “Venha me ver enquanto estou viva” e da graphic novel “Púrpura”, ilustrada por 17 artistas dos 8 países que falam português.

REDES SOCIAIS